ときどき誤解がありますが、旧暦は月の運行だけを考慮した太陰暦ではありません。

日にちは月の運行に合わせて決定されますが、それだけだと、季節の移り変わりが全く分からなくなるので、

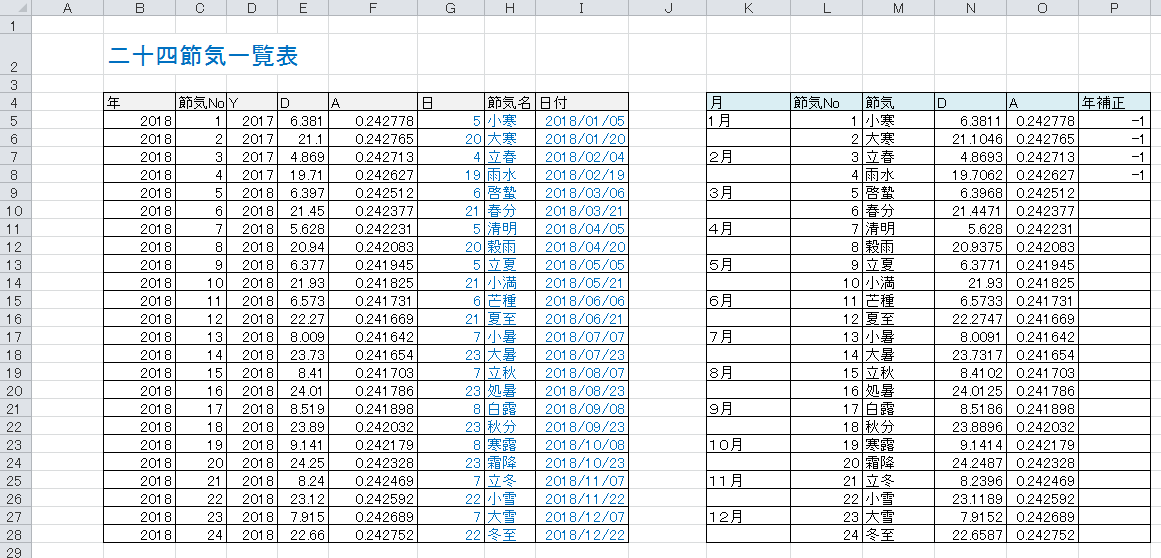

太陽の運行を元にした区分として二十四節気や七十二候などが組み込まれています。

すなわち旧暦(天保歴)は太陰太陽暦なのです。

二十四節気は、現在でも季節の節目を示す言葉として使われています。

旧暦は、用途によっては便利な暦です。

日にちと月の運行が一致しているため、日にちだけで月齢(月の満ち欠け状態)がわかります。

(1日は新月(朔)、15日は満月)

季節は二十四節気で一目瞭然

(元々の発祥地が中国黄河中流域なので、「暦の上では・・・」というように、日本の気候とは若干異なります。

難点は、非常に複雑なこと。

天文学的データで作成されているため、規則性が複雑で暦の作成はかなり「困難です。

年の日数も一定しないし、閏月があるため、月数も一定しません。

ついでに言えば、江戸期の時間は不定時法なので、時間(一刻)の長さも季節により異なっていました。

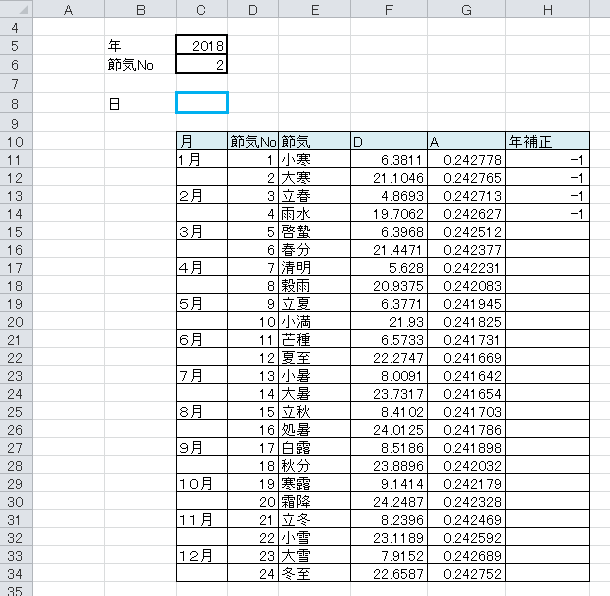

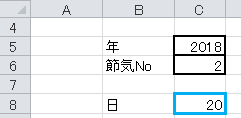

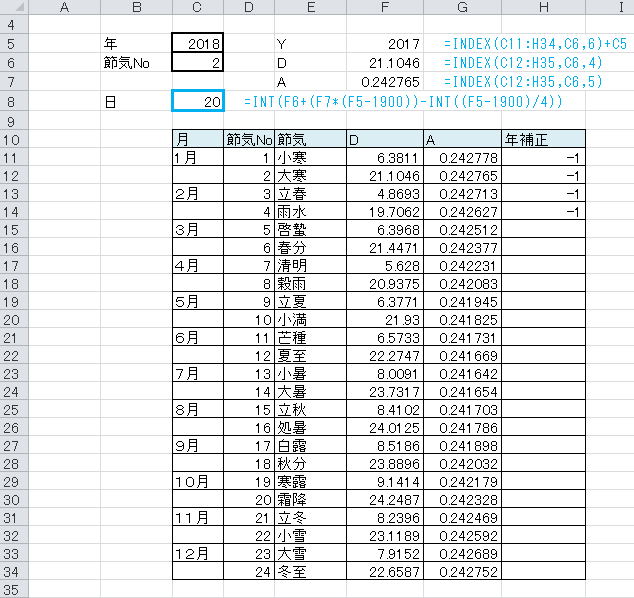

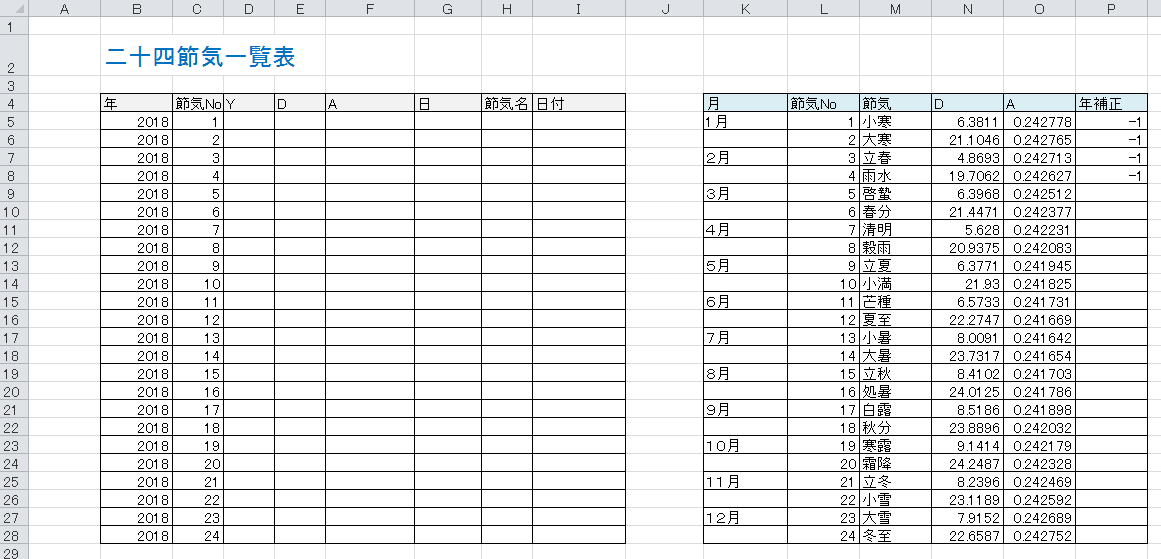

二十四節季の算出方法には以下の2種類があります。

天保歴では定気法が用いられています。

平気法

冬至から翌年の冬至までの時間を24等分して導き出す。こうして導き出された約15日ごとの分点に節気と中気を交互に配したものです。

そして、基点である冬至を11月に固定して各月には必ず中気が含まれることとし、中気を含まない月ができるとそれを閏月としています。 年日数を24等分しているため、節気の日付を算出するのは容易。

寛政暦まではこの方法によって二十四節気を定めていました。

そして、基点である冬至を11月に固定して各月には必ず中気が含まれることとし、中気を含まない月ができるとそれを閏月としています。 年日数を24等分しているため、節気の日付を算出するのは容易。

寛政暦まではこの方法によって二十四節気を定めていました。

定気法

太陽の天球上の通り道である黄道と天の赤道の交点すなわち春分点を基点として24等分し、こうして導き出された15°ごとの黄経上の特定の度を太陽が通過する日に節気(正節)と中気を交互に配していく。

このため空間分割法とも呼ぶ。現在、中気は黄経30°の倍数、正節はそれに15°足したものです。

地球の公転軌道(楕円)を観測したデータ、もしくは数値計算(月、木星など他惑星からの影響による摂動を組み込む必要あり)結果から節気の日付を割り出す必要があるため、厳密な計算はかなり複雑。

天保歴(旧暦)はこの方式

なお、近日点(地球が太陽に一番近い点)は意外なことに(北半球の人にとって・・)、真冬の時期に当たります。

また、近日点(遠日点も)は他の天体による摂動、一般相対論的効果により、少しづつ移動(近点移動)します。(周期は約11万年)

したがって、地球の季節ごとの角速度も時代により異なっていくため、24節気は永久固定でなく、補正する必要があります。

このため空間分割法とも呼ぶ。現在、中気は黄経30°の倍数、正節はそれに15°足したものです。

地球の公転軌道(楕円)を観測したデータ、もしくは数値計算(月、木星など他惑星からの影響による摂動を組み込む必要あり)結果から節気の日付を割り出す必要があるため、厳密な計算はかなり複雑。

天保歴(旧暦)はこの方式

なお、近日点(地球が太陽に一番近い点)は意外なことに(北半球の人にとって・・)、真冬の時期に当たります。

また、近日点(遠日点も)は他の天体による摂動、一般相対論的効果により、少しづつ移動(近点移動)します。(周期は約11万年)

したがって、地球の季節ごとの角速度も時代により異なっていくため、24節気は永久固定でなく、補正する必要があります。